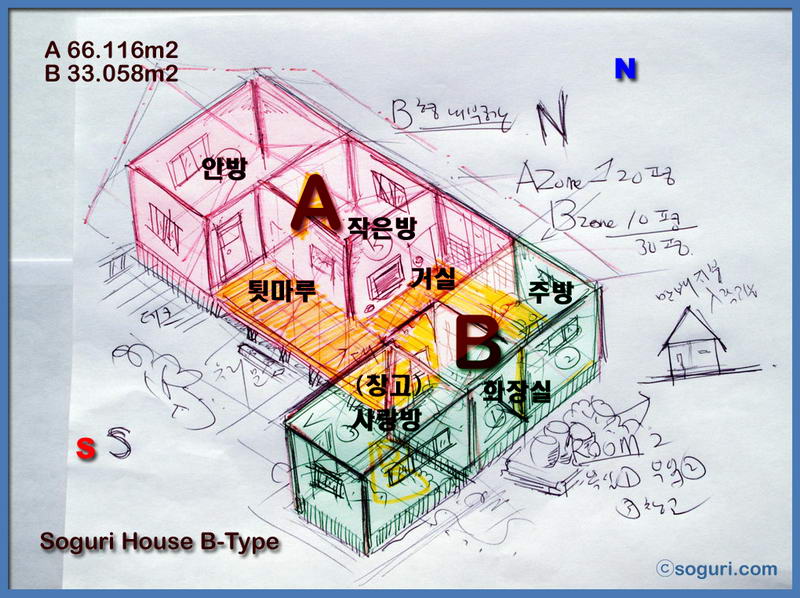

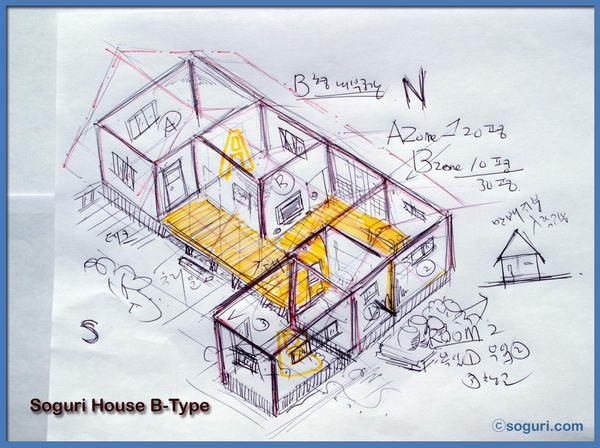

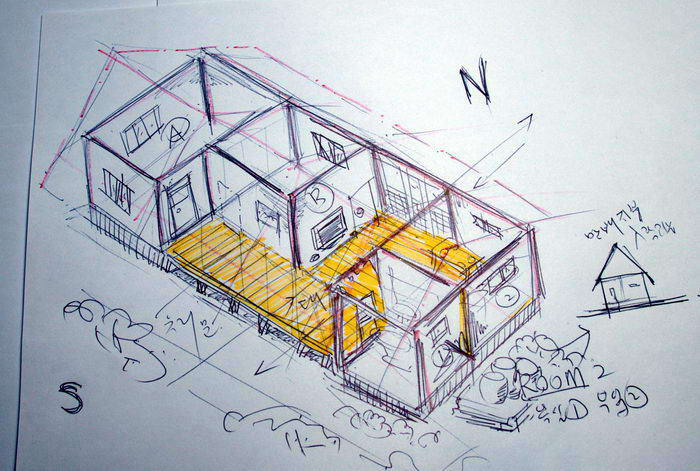

[사진] 소구리 하우스 B형 건축설계 공간 구성도

솔고개마을 외할머니 집터에 건축예정인 소구리하우스 B형 건축설계 공간 구성도이다. 소구리 하우스 B타입은 중부지역 전통가옥의 특성도 가미하고 현대적 삶에 적응된 현실적인 측면도 고려하여 만들어낸 30평짜리 전원주택이다. 건물형태는 변하지 않지만 B와 1은 교환이 가능하고 1과 2사이에 화장실을 배치하고 1번을 방으로 만들면 방세개도 가능한 구조이고 방 하나를 창고로 쓸 수 있는가변적 구조로 공간분할되어 있다. B타입 소구리 하우스의 가장 큰 특징은 북쪽과 남쪽이 트인 대청마루와 툇마루를 동시에 얻을 수 있는 구조로 되어 있다.

소구리 하우스의 또 다른 개념상의 특징은 시골집이던 아파트이건 간에 집을 설계하면 현관문을 꼭 만든다. 도시에서나 시골에서나 현시대의 집짓기 개념은 생활의 패턴을 반영한 결과로 나타난 현상이기에 나쁘다 좋다 이분법으로 재단 할 수 는 없다. 하지만 시골에 넓은 공간과 자연 속에 자리 잡고 있으면서 꼭 현관문을 닫아야 안심 할 수 있다는 마음속의 짐을 접어두면 굳이 현관문을 따로 만들 필요는 없을성싶다. 그래서 과감하게 현관을 없애고 마당에 접어들어 툇마루를 오르고 각자 필요한 공간으로 찾아 들어가면 되게끔 집의 형태와 공간을 분할하였다. 신발이야 툇마루 밑에 집어넣던지 아니면 따로 마루 한쪽 구석에 신발장을 만들면 되지만 봉당위에 신발 벗어놓고 마루에 올라서며 살았던 시절에도 별 불편이 없었으니 옛 것을 취하면 되지 않을까 생각 된다.

그리고 전원생활에서 헛간은 꼭 필요하다. 소구리하우스 장독대 옆에 별도로 주차장과 함께 딸린 간단한 창고건물 형태는 필요하지만 공간이 협소하여 L자형으로 건물 형태를 적용하여 창고 개념의 공간은 본채에 포함되어 있다. 사방이 막힌 분지에 자리잡은 솔고개마을 지형적 특성으로 확 트인 전망은 없지만 집이 들어선 그 자체가 이미 대자연속에 편안히 호흡하는 택지로 금학포란형(金鶴抱卵形)의 지세를 갖춘 학강산의 품안에 들어있어 전망에 대한 갈증은 일상의 편안함으로 보상 받고도 남음이 있다. 현재로선 큰 돈 안들이고 수백 년간 이 땅의 자연과 사람들 속에서 살아온 선조들의 지혜가 깃든 삶의 공간을 마련할 수 있는 안성마춤 소구리 하우스가 아닐까 생각 된다. ^^ 에궁~ 그만하고 자야겠다.

소구리하우스에서 진^^

댓글을 달아 주세요